김치원 기자

김치원 기자

한국은행 금융통화위원회는 14일 통화정책방향회의를 열고 기준금리를 종전 연 1.00%에서 0.25%포인트 인상한 1.25%로 상향 조정하기로 결정했다. 지난해 11월 있었던 금통위에 이어 두 차례 연속 금리인상이다. 두 번 연속 기준금리 인상은 14년 만이다.

한은이 두 차례 연속 기준금리를 올린 건 고공행진하고 있는 가계부채의 증가 억제가 필요해서다. 아울러 국내 경제에 영향이 큰 미국이 올해 3월 정책금리 인상에 나설 가능성이 대두되면서 금리 추가 인상 가능성이 열려 있는 상황이다.

지난해 12월 기준 은행권의 가계대출 잔액은 1060조7000억원으로 조사됐다. 2021년 한 해 동안 7.1% 늘었다. 지난 2020년 증가세보다는 둔화했지만 여전히 강한 증가세다.

민간 부채가 지속해서 늘어는 동시에 자산가격 상승 현상이 심화했다. 가장 대표적인 것이 국내 금융자산이 가장 많이 쏠려 있는 부동산 가격의 상승이다. 정부의 강력한 부동산 규제에 주택 매매 거래량은 줄어들었지만 주택 가격은 꾸준한 상승세를 보였다. 실제 한국감정원에 따르면 지난해 2월 96.8을 기록했던 주택매매지수는 지난해 11월 104.3까지 올랐다.

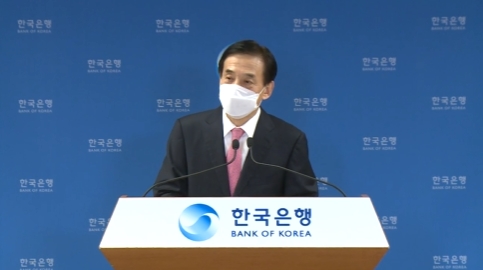

한국은행 금융통화위원회는 14일 통화정책방향회의를 열고 기준금리를 종전 연 1.00%에서 0.25%포인트 인상한 1.25%로 상향 조정하기로 결정했다.(사진=한국은행)이 같은 현상을 한은은 '금융불균형'으로 정의했다. 이주열 한국은행 총재는 이와 관련, "금융불균형이 심화되고 있으며 이는 우리나라 경제의 큰 불확실성"이라고 경고했다. 이를 해결하기 위해서는 주택가격 하락과 가계부채 증가세 억제가 함께 이뤄져야 한다는 논리다. 통상 기준금리를 올리면 주택구매를 위한 자금조달이 어려워져 이를 동시에 기대할 수 있다.

한국은행 금융통화위원회는 14일 통화정책방향회의를 열고 기준금리를 종전 연 1.00%에서 0.25%포인트 인상한 1.25%로 상향 조정하기로 결정했다.(사진=한국은행)이 같은 현상을 한은은 '금융불균형'으로 정의했다. 이주열 한국은행 총재는 이와 관련, "금융불균형이 심화되고 있으며 이는 우리나라 경제의 큰 불확실성"이라고 경고했다. 이를 해결하기 위해서는 주택가격 하락과 가계부채 증가세 억제가 함께 이뤄져야 한다는 논리다. 통상 기준금리를 올리면 주택구매를 위한 자금조달이 어려워져 이를 동시에 기대할 수 있다.

인플레이션 경고등이 켜진 것도 기준금리 인상 배경이다. 지난해부터 이어지고 있는 글로벌 공급망 병목현상에 따른 원자재 가격 상승은 국내 물가도 끌어올리고 있다. 한국은행에 따르면 지난해 9월까지 2%대에 머물던 소비자물가(CPI) 상승률은 지난 10월 3.2%를 기록하며 3% 선을 넘어섰다. 11월과 12월에는 각각 3.8%, 3.7%를 기록하며 새해 4%대 진입도 넘보는 실정이다.

한은은 CPI 관리 목표를 2%로 잡고있다. 원자재 가격이 불안한 가운데 소비는 다시 되살아날 가능성이 커지고 있다. 여기에 시장에 자금이 풀리는 속도가 여전히 빠르다면 물가상승률은 더욱 높아질 우려가 크다. 한은 입장에서는 물가상승률을 억제하기 위해서라도 기준금리 인상 카드를 꺼낼 수밖에 없었다는 해석이 가능하다.

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

https://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=29430

https://paxnews.co.kr/news/view.php?idx=29430